为什么要进行信息管理?我一开始也得到过和大多数人如出一辙的标准答案:让有价值的内容,在未来能够被高效复用。

这个看似无可辩驳的动机,所以我也为达到这个目的,一头扎进各种工具与方法论中探索。例如使用Logseq、Tana大纲式笔记的块引用,Obsidian双链、白板构建信息网络。结果,感觉依然没有达到自己想要的,换来的却是日益增加的、无法摆脱的疲惫感。

在彻底的倦怠后,我放弃了所有的笔记工具,就用原始的纯文本文件做为工具记录一周。也是在这一周的体验下来后,我开始意识到——

或许,我们从一开始就搞错了那个最根本问题的答案。

反常识1:记录的目的不是复用,而是遗忘

记录的真正目的只有一个:为了彻底地遗忘。只有将想法从大脑中完全卸载,我们才能清理出宝贵的缓存,去思考真正重要的事情。

很多人会认为,既然信息已经卸载,那么理应在笔记工具里对它们进行组织管理,以便未来检索和复用。但这恰恰是我们陷入困境的开始。

无论是用PARA严谨地组织,还是用Zettelkasten精巧地链接,其本质都是在增加新的认知负荷。你的大脑不再自由地思考内容本身,而是被“它应该放在哪?”、“它应该和谁链接?”这类问题所占据。

这便产生了一个巨大的悖论:我们为了给大脑减负而记录,却又在工具中建立了一个更复杂的“第二大脑”,让自己背上了更沉重的枷锁。

既然记录的价值不在于回顾和复用,而是发生在“记录”的那一瞬间。

在你书写的那一刻,大脑必须调动相关的记忆与逻辑,这个过程本身就是一次无意识的整合。因此,你的笔记系统并非一个“信息黑洞”,而更像一个“思想的反应皿”。各种想法被投入其中,化学反应在当下那一刻便已完成,留下的“沉淀物”(笔记),反而不是最重要的。

理解了这一点,我们对待笔记的方式便会豁然开朗。既然笔记只是思想反应后的“沉淀物”,我们又何必煞费苦心地为它们粘合(双向链接)、分类(文件夹)呢?

最自然的方式,就像沙子一层层落下形成的沙堆,最新的永远在最上面。它不是混沌,而是一种有机的、自然的沉淀。

反常识2:涌现不在于工具中产生,而在于大脑

以Obsidian为代表的双链工具,无疑是Zettelkasten思想在数字时代的伟大实践。但它也带来一个极具诱惑力的“技术-神经隐喻陷阱”。

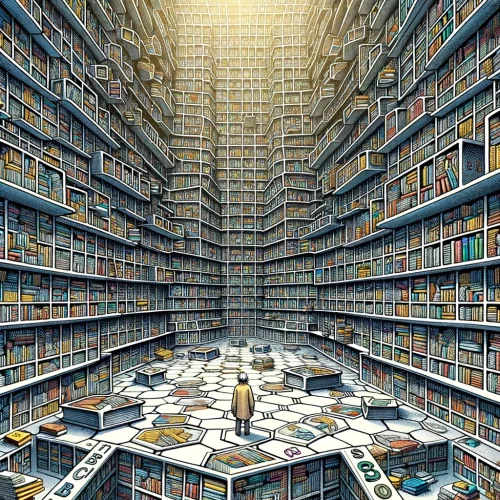

我们凝视着那张由节点和连线构成的、不断扩张的“知识星云图”,它在视觉上如此接近我们想象中的神经网络。我们因此开始期望,这张图能像真正的大脑一样自我思考,甚至为我们“涌现”出智慧。

这便是幻觉的开始。

在工具中,所谓的“涌现”是被动的。它为你呈现的,是 “被发现的关联”,而非 “被创造的洞见”。这种关联在你大脑介入之前,是冰冷而无意义的。

真正的洞见,源于你将这些“被发现的关联”吸收进你的大脑后,与你已有的知识、经验、情感进行碰撞,最终在你脑中形成了一个新的、更高维度的理解。

这个陷阱的危险在于,它让我们产生了一种惰性依赖——“只要我链接得够多,知识智慧就会涌现”。

真正的“涌现”从不发生在屏幕上。它只发生在你与这个系统互动时,你的大脑内部。

请记住我们与工具的分工:工具负责忠实地记录与连接,而我们的大脑,负责理解、创造和生生不息地涌现智慧。

结语

我们不应成为信息的仓管员,而应成为思想的炼金术士。工具是我们的反应皿,记录是催化反应的仪式,搜索是我们在历史的沉淀中再次探寻宝藏的地图。最终,真正的智慧火花,永远在你与这些思想沉淀物再次碰撞的那一刻,于脑中点燃。