你选择的不是信息,而是你自己我一直在思考自己为什么一直都会想做个人信息管理,背后的意图动机是什么。

刚开始的时候也是为了整理和系统化自己的知识,构建可以复用的知识;后面又增加了重构个人人生叙事;我也试着从这两个点出发来重新做个人信息管理,发现还是没能达到自己想要的。所以我也就重新思考,在这两点背后是否还有隐藏着其他的意图和动机。

与此同时,我也一直在思考另一个主题:‘个人生命策展’。起初我觉得它和信息管理并不会有什么关系,而信息管理就是为了帮我达成目标。比如,为了构建个人知识体系,并且能够帮助我解决在具体情境中的各种问题。

但实际情况是,即使目标看似达成,我内心总觉得,和自己真正想要的不一致。就像是精心组装了一架梯子,爬上去之后,才发现它搭错了墙。这种‘爬错墙’的感觉反复出现,才让我意识到,问题不在于我的梯子(信息管理的方法)做得好不好,而在于我从一开始就没想清楚:‘我为什么要爬这面墙?’

所以,我在我的整个管理流程中,加上了至关重要的第一步:澄清个人意图。”这一步,就是为了看清自己真正想要什么,从而确保我们所有的行动,都在正确的方向上。

因为个人信息管理的驱动不是来自管理本身,而是来自“意图”1。就好比一次旅行,你必须先确定想去的目的地(意图),然后才能去规划路线(规划),最后才是打包行李、使用交通工具(信息管理)。

我过去的错误是把‘规划路线’这个动作,错误地放到了‘打包行李’的流程里。而‘个人生命策展’的思考,恰好补全了这块缺失的拼图。它们各自独立,又层层递进的环节:

- 首先是‘意图’:它的任务是设定目的地——明确我们想去和应去的终点是哪里。

- 其次是‘个人生命策展’:它的任务是规划路线。这个过程,就是通过组织和重构我们的人生叙事,来清晰地描绘出一条能够抵达目的地的路径图。

- 最后才是‘信息管理’:它的角色非常纯粹,就是我们旅途中那个高效、可靠的工具箱,为我们的行动提供支持。

这样一来,先有目的地,再有路线图,最后才是趁手的工具。

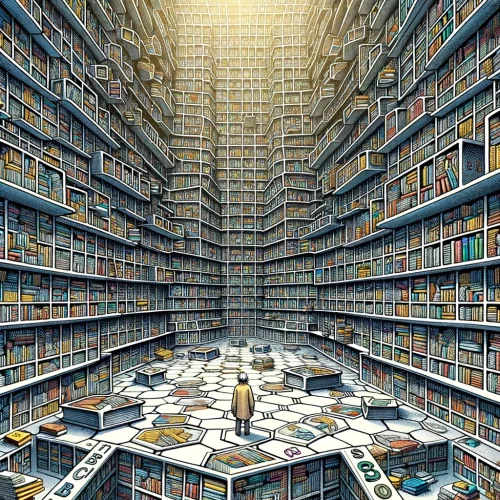

回到起初的问题:究竟为何要做信息管理?不是为了构建一个完美的数字花园或第二大脑本身,而是为了能够在噪音的洪流中,创造一个小世界,这,就是我们做这一切的动机。

当我们开始以‘策展人’的视角来审视这个亲手创造的每次的策展,就会发现自己人生并不是一个漫无边际和模糊的,而是由一个个主题鲜明的‘展览’构成的。

从传统视角转为策展视角,我们从信息的奴隶,变成了信息的主人。

- 传统视角:我们把自己看作是个人信息的“档案管理员”(Archivist)。职责是把所有东西都归档好,追求的是一个完美、有序的系统。这是一种被动、向后看 的姿态。

- 策展视角:我们把自己看作是人生的“导演”(Director)或“策展人”(Curator)。我们的工作是基于一个剧本(意图),去调度和组织资源(信息),以创造出想要的作品(成果)。这是一种主动、向前看 的姿态。

因为真正重要的,从来不是我们拥有多少信息,而是我们选择用这些信息,去讲述一个怎样的故事,去成为一个怎样的人。